2022年3月14日,澳门太阳集团9728网站馬德華(Madhava)課題組,在微生物學領域期刊《Frontiers in Microbiology》正式發表題為“Adapting to novel environments together: evolutionary and ecological correlates of the bacterial microbiome of the world’s largest cavefish diversification (Cyprinidae,Sinocyclocheilus)”的研究論文。該研究發現金線鲃屬魚類擁有組成多樣化的腸道微生物群,這種新奇性是其應對不同自然環境而産生的一種宿主适應。

動物的胃腸道中存在着數量龐大的微生物群落,它們與宿主之間形成了一種微妙的共生關系,影響着宿主的許多重要方面,如免疫功能、營養吸收、發育和行為。同時,腸道菌群的組成是一種動态平衡,會主要受到來自宿主方面、飲食以及環境這三大類的影響。金線鲃屬魚類擁有世界上最大的洞穴魚類多樣性,其廣泛的地理分布、多樣的形态差異以及特殊的生活環境被研究人員認為是一個新興的進化模式系統。然而我們對這種魚類如何應對黑暗環境中匮乏的能量來源仍知之甚少,從其腸道菌群着手也許能為這一問題的解決提供部分見解。以往對魚類腸道微生物的研究往往是破壞式采樣,即解剖得到魚的全腸或部分腸道。但這種采樣方式限制了去了解腸道菌群動态變化的可能,更不适用于數量稀少、具有保護意義的洞穴魚類。因此,Madhava團隊對圈養前後金線鲃的排洩物進行采樣,并使用16s高通量測序技術處理樣本,以探讨金線鲃腸道菌群與其宿主進化、生态以及生活環境的相關性。

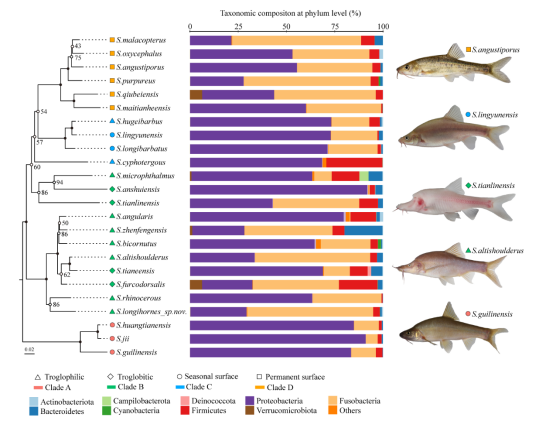

在這項研究中,馬德華團隊花費兩年多時間在廣西、貴州和雲南多地對金線鲃的野外種群進行實地調查,共采集到包括4種系統發育分支(A-D)和3種生境(穴居型、半穴居型和地表型)在内的24個物種(如圖1所示),同時采集了13個洞穴的水樣并對水中微生物進行提取。采集過糞便樣本的個體被帶回實驗室進行人工飼養,待6個月後對其進行二次采樣。随後,對微生物16S rRNA基因的高變區(V3-V4區)進行擴增子測序分析。

研究結果顯示,金線鲃屬魚類的優勢腸道細菌為變形菌門(Proteobacteria)、梭杆菌門(Fusobacteria)、厚壁菌門(Firmicutes)、拟杆菌門(Bacteroidetes)和疣微菌門(Verrucomicrobia),相對豐度分别為57.4%、31.6%、6.1%、2.7%和0.4%。24種金線鲃共同擁有10個ASV(微生物測序分析中引入的分類操作單元),因此它們被認為是金線鲃屬魚類的核心微生物,可能與該屬魚類能夠成功地适應洞穴環境有關。結合物種的系統發育信息來看,屬于同一系統發育分支内的物種擁有豐度相似的腸道菌群,而屬于不同系統發育分支的物種擁有豐度差異較大的腸道菌群,同時這些差異主要體現在變形菌門和梭杆菌門的含量不同(圖2)。微生物β多樣性分析結果表明,系統發育分支B與系統發育分支C兩組之間的腸道菌群較為相似,它們均與系統發育分支A和D組有顯著性差異。以往有部分研究指出物種的系統發育關系與其腸道微生物群的相似性關系完全一緻或顯著相關,并稱這種關系為“系統發育共生”。但并沒有在金線鲃物種層面上發現這種關系的顯著性,而發現其存在于系統發育分支的層級上。從生境角度來看,完全穴居型物種們擁有獨特的腸道菌群。有趣的是,部分地表型物種擁有與半穴居物種相似的腸道菌群,該團隊通過結合實地考察和地理地貌信息,認為這部分地表型物種區别于生活在雲南地區的永久型地表型物種,因而稱它們為季節性地表物種。

圖1.金線鲃的系統發育關系、腸道菌群組成以及代表性物種圖片

研究還發現,金線鲃的腸道菌群部分來源于洞穴水中微生物的定殖。不同洞穴中水理化性質(例如:溫度,酸堿度和溶解氧濃度)的不同也一定程度的影響着金線鲃腸道微生物群的組成。在實驗室條件下飼養顯著地降低了金線鲃屬魚類腸道菌群地多樣性,并且圈養前後腸道菌群結構也發生了顯著性變化。從細菌門分類水平來看,主要是變形菌門和厚壁菌門數量的下降,以及梭杆菌門和拟杆菌門數量的上升。

由于人類活動造成的金線鲃栖息地的破壞,導緻了該屬魚類種群數量急劇下降甚至部分物種滅絕。本研究通過研究金線鲃圈養前後腸道菌群的組成,不僅探讨了其腸道菌群與其宿主進化、生态以及生活環境的相關性,也為今後可能建立的人工繁育基地累積了理論基礎。碩士研究生周世鵬為該論文第一作者,馬德華為該論文通訊作者。本研究得到澳门太阳集团9728网站為馬德華教授提供的啟動資金和廣西研究生創新項目(#YCBZ2021008)的支持。