由于喀斯特地區成土過程緩慢,土層淺薄,生态系統土壤養分儲量遠低于非岩溶區,是典型的生态脆弱帶。近幾十年來,由于人類活動的加劇,導緻喀斯特地區土壤養分衰退嚴重,土壤團粒結構失去穩定性,使土壤的持水能力降低,加速水土流失。我國西南喀斯特地區是石漠化最為嚴重的區域,而且石漠化的面積呈現增加的趨勢,且其生态系統功能急劇退化,嚴重影響該區域經濟社會以及環境的可持續發展。近年來,國家先後啟動實施一系列重大生态工程進行石漠化綜合治理,其中植被恢複作為一項重要的生态治理措施,但由于不同恢複模式下植物種類及其配置的不同,必然導緻凋落物凋落規律、數量和組成,以及林地環境等因素的不同,從而對土壤養分循環産生不同的影響。有研究發現,喀斯特地區退化生态系統恢複初期主要受氮(N)限制,演替後期主要受磷(P)限制,而在恢複中期,則受N、P共同限制。雖然已有許多國内外學者利用不同方法和途徑,研究了有關不同的植物、恢複方式和土地利用類型等對喀斯特地區土壤P素的影響,但到目前為止,對不同固氮樹種及不同種植模式下石漠化山區土壤P的積累、轉化和遷移等變化規律的認識還存在很大的不足,這将影響我們對石漠化山區土壤養分退化成因及其發生機制、養分的維持及演變規律的認識。

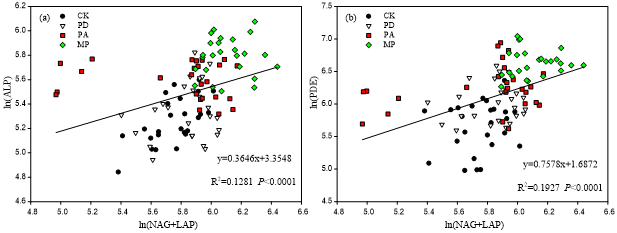

鑒于此,太阳研究團隊選取廣西南甯市馬山縣典型石漠化山區經過長期植被恢複的降香黃檀純林(PD)、頂果木純林(PA)和降香黃檀/頂果木混交林(MP)三種林分作為研究對象,并以相鄰的天然保留地作為對照(CK),重點探究固氮樹種單一和混交種植對石漠化山區表層土壤團聚體有機磷(Po)積累和轉化的影響。結果表明,在石漠化山區,引入固氮樹種單一或兩種樹種混交種植,對表層土壤(0-10cm)團聚體的理化性質、Po組分和微生物群落結構以及功能産生不同程度影響,其中兩種固氮樹種混交種植更能顯著提高表層土壤團聚體Po的積累和有效性。Po組分主要受ALP、MBN和AM真菌的影響,在石漠化山區引入固氮樹種進行植被恢複主要通過影響SOC、NO3--N、C/P、Actinobacteria和AM真菌,最終影響土壤P的轉化。該研究強調了利用固氮樹種混交種植對于恢複嚴重退化的石漠化山區土壤的重要性,該策略可用于提高我國石漠化山區土壤團聚體Po的積累和轉化,從而可能有效促進地上植被的恢複和穩定性植物群落的構建。

相關研究成果以“Mixture of N2-fixing tree species promotes organic phosphorus accumulation and transformation in topsoil aggregates in a degraded karst region of subtropical China”為題發表在國際學術期刊《Geoderma》上(Top期刊,環境科學領域1區,IF=6.114)上。太阳碩士研究生李萌和尤業明副教授為該論文的共同第一作者,通訊作者為黃雪蔓副教授。該研究得到國家自然科學基金(31960240、32171755和31760058)、廣西自然科學基金(2018GXNSFAA294139和2019GXNSFAA185023)和廣西重點研發計劃項目(2018AB40007)的共同資助。

論文鍊接:https://sciencedirect.53yu.com/science/article/abs/pii/S0016706122000593

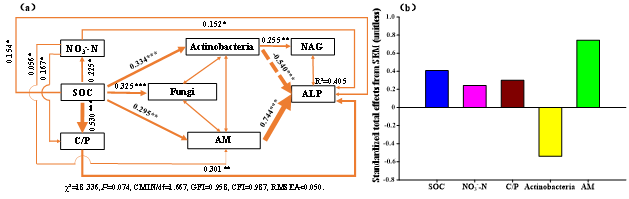

圖1土壤氮磷轉化酶活性之間的關系

圖2調控土壤P轉化(ALP表征)的結構方程模型