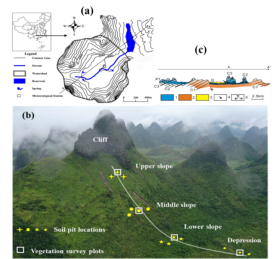

喀斯特峰叢窪地是一種特殊的地貌單元,它在較短的水平距離内表現出快速變化的地形特征(圖1)。先前的研究認為喀斯特地區酸不溶物含量低,成土物質來源不足,土壤分布不連續,特殊的二元三維結構;且高濃度的鈣含量阻礙了脫矽富鋁化過程的進行,這使得研究者們普遍将碳酸鹽岩區的土壤類型進行簡單劃分,對于喀斯特地區土壤發育類型的空間分布狀況研究尚顯不足。對此,研究團隊提出以下科學問題:短距離急劇變化的地形條件下,土壤發育形态是否存在逐步過渡的土鍊特征?植被作為景觀的重要元素,地表植被與地下土壤分布格局是否會表現出空間的重疊關系或一一對應關系?因此,研究團隊開展植被-土壤-岩石三大要素的綜合調查,以明确土壤-植被之間的空間耦合關系及成因。

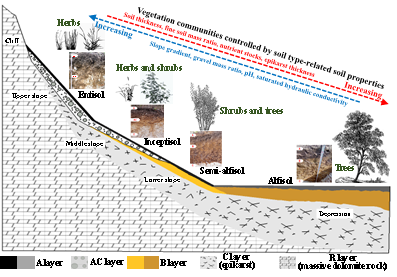

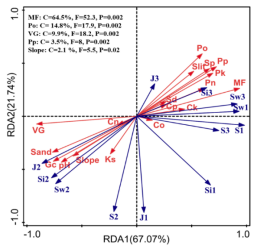

研究發現,白雲岩峰叢窪地不同地貌部位呈現出強烈的土壤性質和結構差異,導緻其土壤類型在較短的水平距離内逐步過渡,形成明顯的土鍊格局,從上坡到窪地土壤類型表現為:新成土-初育土-半淋溶土-淋溶土。同時,土壤類型與主要的植被群落存在空間對應關系(圖2),即植被群落從上坡到窪地表現為:草-草灌-灌喬-喬木。冗餘分析表明細土質量占比對植被多樣性的變化貢獻最大(圖3);并通過結構方程模型進一步分析地形、土壤、植被三者之間的關系,結果表明坡度間接控制植被多樣性,養分中的有機質和全磷貯量直接影響植被群落多樣性。

此外,由于坡地土壤物質絕大部分是礫石,且土層淺薄,土壤總量才是限制植被生長的重要因素。對此,研究提出運用養分貯量對土壤生産力進行評估。結果表明養分貯量與植物多樣性指數之間的相關性顯著高于傳統的養分含量,并且養分貯量的變化規律與植被多樣性存在一緻性,因而研究得出養分貯量指标相比養分含量指标更适用于評價喀斯特區的土壤生産力。

從該研究中的得到兩點啟示:(1)白雲岩以草灌為主的結論需要限定地貌部位,下坡和窪地土壤容量大、水分和養分條件充足,能夠支撐高大的喬木生長發育。(2)傳統觀念認為碳酸鹽岩區土壤淺薄分布且不連續的概念需要修正,研究過程需要将岩性差異考慮其中。

相關成果以“Soil types determine vegetation communities along a toposequence in a dolomite peak-cluster depression catchment”為題發表在國際學術期刊《Plant and Soil》上(Top期刊,農林科學2區,IF=4.192)。論文由澳门太阳集团9728网站與中國科學院亞熱帶農業生态研究所合作發表,太阳碩士研究生蒙清梅為第一作者,鄧羽松副教授為共同作者。該研究得到國家自然科學基金項目(42077077、41930866和41671287)、廣西自然科學基金項目(2020GXNSFAA297242)和中央引導地方科技發展基金項目(ZY21195016)資助。

論文鍊接:https://link.springer.com/article/10.1007/s11104-022-05308-5

圖1研究區的位置和地質水文背景

圖2白雲岩峰叢窪地的土壤類型決定植被群落

圖3 RDA分析地形因素、土壤性質和植被特征之間關系